前提

前回の続き(https://satkattaktas.link/wp-admin/post.php?post=492)

残りの20pを終わらせる

ハンズオン

組織が所有するデバイスをintuneに参加させるだけで管理が可能になる!

intuneの管理対象はwindows 11 ProでHomeは対象外

じゃあintuneハンズオン出来ないじゃん‥

と思ったけどなんか無償版で一か月無料とかないか調べたけどやっぱりないということで

Windows11 HomeからProへのアップグレード料金と手順|プロダクトキー購入方法と支払いパターン | ロロント株式会社

と思ったけどAI先生に聞いたら一部機能は使えるみたいだ。Autopilotとjoinが出来ないのは厳しいけど…

※ちなみにHomeとProの違いは以下のようだ

・BitLockerドライブ暗号化

盗難や紛失時にデータを保護する機能。特に営業用ノートPCでは重要です。

・リモートデスクトップのホスト機能

外部から社内PCにアクセスできる。テレワーク環境で必須。

・グループポリシー管理

複数PCの設定を一括で管理できる。IT部門がある企業にメリット大。

・Windows Update for Business

アップデートの配信タイミングを制御できる。

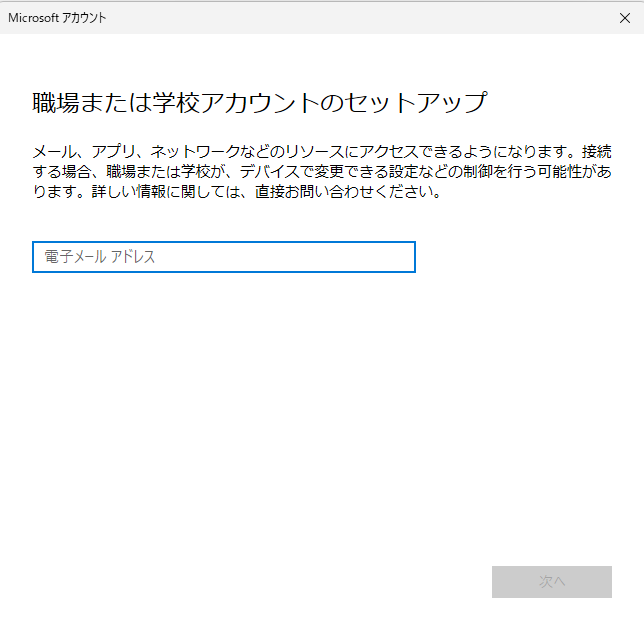

デバイスをEntraIDに参加させたかったけど以下の通りEntraIDに参加させるという表示が出ないです。

やはりHomeプランだからか?→Homeプランだからでした。

このデバイスを Microsoft Entra ID に参加させる のリンクが表示されない場合の確認点 | Japan Azure Identity Support Blog

Proへの移行は大分高いので今すぐ切り替えることは考えられないので後は本読むだけになりますね。

いずれにしても表示されるはずのEntraIDに参加というボタンを押してEntraIDに参加する必要があると。

そこでデバイス登録が完了するらしいことは分かった

以下、Windowsの更新を管理する方法についてだが、これも知識として学習するほか方法がない‥

Windowsの更新を管理するのはIntune(運用の一例としては情シスを最新版に適用してその他ユーザの更新時期を遅らせる方法があるらしい)

また、ここでいう更新プログラムとは年一の大型更新以外にも入付きの品質更新プログラムにも対応しているようだ

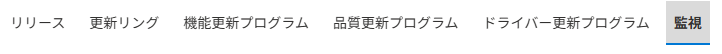

設定としてはわかりやすく、intune管理センター>デバイスの管理>Windowsの更新プログラム>プロファイルの追加を選択

そこで表示されるプロファイルの延期期間の欄に延期する日数を入れるというもの

※監視タブで更新状況も確認可能(私はHomeなので登録できていないからなにも表示されていない‥)

勿論端末を情シスグループなどに分類してそれぞれの設定プロファイル(更新リングっていう名前らしい)を作成することも可能

しかも更新リングを編集するとグループに所属する端末への更新プログラムがアンストしたり一時停止することもできるらしい

intuneでは他にもデバイスの設定も配布できるようで、テンプレートから様々な選択が出来るらしいし、Wifi接続の設定も配れるとか!

以下、intuneでアプリを配布する方法

配布するアプリはMicrosoftStore経由か管理者が用意したインストールモジュールを使う方法があるらしいが、後者はMSI形式のインストールファイルを用意する必要があるようだ。その後管理センターにアップロードしてオプションなどを設定して配布するらしい(exeの時はめんどくさいらしい。くわばらくわばら)

※なんかDBソフトのインストールとかでよく見る拡張子だと思ったけど詳しく知らなかったからmsiファイルについて調べた。windowsソフトのインストーラということか

拡張子「.msi」のファイルとは何?exeとの違いを紹介! | Aprico

方法は管理センター>アプリ>Windows>追加>アプリの種類の選択

から配布するアプリの設定を行って割当先(グループ)を選択するようだ

新サービス登場

うわあ‥既にいっぱいいっぱいなのにPurviewというサービスも勉強しなきゃいけないのか

私は知らなかったのですがPurviewというサービスがあるようで、組織の情報を管理するサービスのようです。

具体的に実現できることとしては内部の情報漏洩やデータ紛失などがあるようだ

今回は設定や実現できることを粗く確認するだけにする

要はoffice文書やメール、M365に保存されるデータや会議などに秘密度ラベルというラベルを付与してセキュリティ権限を管理する仕組みのようだ

コンテンツのマーキングという設定から文書のヘッダやフッターに透かしを自動的に入力できるようだ。社外秘とか文書の取り扱いに関する注意事項とか書けたら確かに便利だと考えた。